1 — Une vie hors norme : mathématicien, chercheur et

esprit brillant

Né en 1928 dans une petite ville américaine, Nash grandit

loin des grands centres scientifiques mais montre très tôt un talent

exceptionnel pour les mathématiques. Enfant solitaire, passionné par les

puzzles et les problèmes logiques, il développe une manière très personnelle de

réfléchir : rigoureuse, indépendante, souvent déroutante pour les enseignants.

Cette singularité devient sa plus grande force.

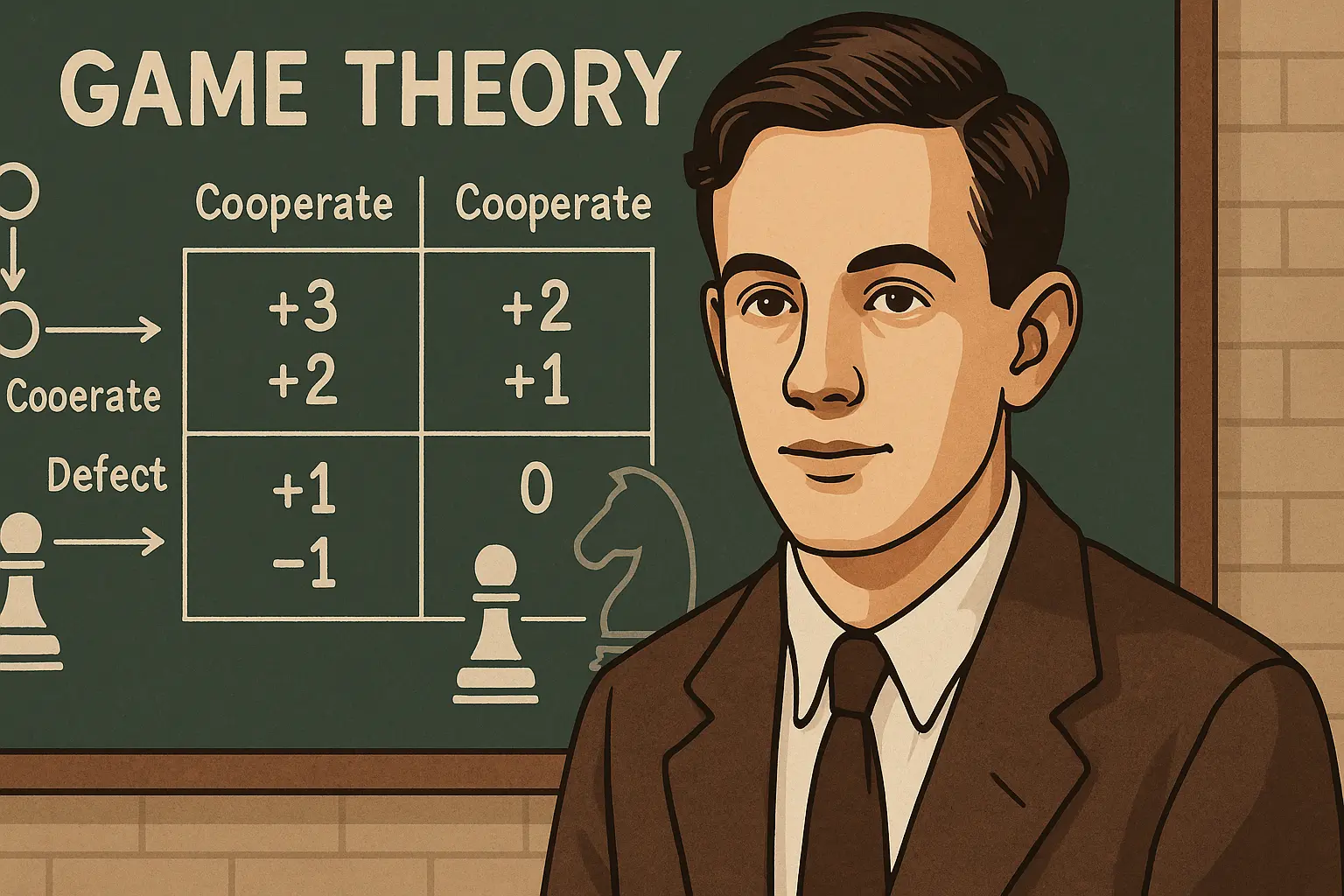

À seulement 21 ans, il intègre l’université de Princeton,

l’un des plus grands foyers intellectuels du monde. C’est là qu’il rédige une

thèse très courte — quelques pages seulement — mais révolutionnaire : une

nouvelle façon de comprendre les décisions rationnelles lorsque plusieurs

acteurs sont en interaction. Cette idée deviendra la théorie des jeux

moderne, un outil qui influencera l’économie, la géopolitique, la biologie,

l’informatique, et plus tard, l’analyse des marchés financiers.

Le parcours de ce chercheur est aussi marqué par une épreuve

personnelle majeure : une longue lutte contre la schizophrénie, qui met sa

carrière en pause pendant des années. Malgré cela, son génie demeure intact. Il

revient progressivement à la recherche dans les années 1980, retrouve sa

lucidité, et reçoit en 1994 le prix Nobel d’économie pour son travail

fondateur.

Ce qui frappe chez lui, c’est l’alliance entre abstraction

mathématique et compréhension très fine des comportements humains. Sa manière

d’aborder les interactions stratégiques a transformé la façon dont on étudie la

concurrence, la coopération et les conflits. On lui doit une idée centrale de

l’économie moderne : les situations où chacun fait le meilleur choix possible compte

tenu du choix des autres, mais où le résultat collectif est parfois

sous-optimal.

Aujourd’hui, sa pensée irrigue autant le programme de

Terminale que la recherche internationale. Comprendre ses travaux, c’est

comprendre comment se prennent réellement les décisions dans un monde où

personne n’agit seul.

2 — Ce qu’est la théorie des jeux : interactions

stratégiques et rationalité

La théorie des jeux part d’une idée simple : dans de

nombreuses situations économiques ou sociales, le résultat ne dépend pas

seulement de ce que je fais, mais aussi de ce que les autres

décident de faire. On n’agit jamais dans le vide : on choisit en anticipant les

choix des autres, qui eux-mêmes anticipent les nôtres. C’est cette logique

d’interdépendance qui définit une interaction stratégique.

Dans ce cadre, un “jeu” n’a rien de ludique. C’est une

situation où plusieurs acteurs — individus, entreprises, États, électeurs —

prennent des décisions qui influencent leurs résultats mutuels. Une négociation

salariale, une guerre commerciale, une stratégie marketing, une entente entre

firmes ou même un choix de stationnement relèvent tous de cette logique.

Chaque acteur dispose d’une stratégie, c’est-à-dire

d’un plan d’action possible. À chaque stratégie correspond un gain (ou

un coût), qui dépend non seulement de son propre choix mais aussi de celui des

autres participants. La rationalité, dans ce cadre, consiste à choisir la

stratégie qui maximise son intérêt en tenant compte des réactions

possibles ou probables des autres.

Cette approche change profondément la manière d’analyser le

comportement humain. Elle ne se contente pas d’observer un individu isolé

optimisant son intérêt, mais elle intègre le fait que chacun devine, surveille,

calcule, imite ou anticipe les comportements d’autrui. C’est un modèle

dynamique : une stratégie peut être bonne dans un contexte et catastrophique

dans un autre, selon les intentions et les moyens des joueurs en présence.

La théorie des jeux permet donc de comprendre pourquoi la

coopération se produit parfois, et pourquoi elle échoue dans d’autres cas. Elle

rend visible la manière dont les décisions individuelles peuvent converger vers

un résultat collectif cohérent… ou au contraire produire un équilibre mauvais

pour tout le monde. C’est un outil puissant pour analyser la compétition, la

coordination et les conflits, qu’ils soient économiques, politiques ou sociaux.

3 — Le fameux “équilibre de Nash” : quand personne n’a

intérêt à changer seul

L’idée centrale de la théorie des jeux tient dans un concept

simple et puissant : l’équilibre de Nash. Il décrit une situation où

chaque acteur a choisi la meilleure stratégie possible compte tenu des

choix des autres. Personne n’a intérêt à changer seul, car toute modification

unilatérale lui ferait perdre davantage qu’elle ne lui ferait gagner.

Autrement dit : chacun est “bloqué” dans son meilleur choix relatif,

pas nécessairement dans le meilleur choix absolu.

C’est une situation stable… mais pas toujours optimale. C’est même là toute la

subtilité.

Cet équilibre explique de nombreuses situations de la vie

économique et sociale. Deux entreprises qui maintiennent un prix élevé par

prudence. Des États qui restent dans une course à l’armement. Des conducteurs

qui prennent tous la même route pourtant saturée. Des individus qui continuent

une stratégie médiocre simplement parce qu’ils anticipent que les autres ne

bougeront pas non plus.

L’équilibre de Nash n’indique donc pas ce que les acteurs devraient

faire, mais ce qu’ils feront dans un contexte donné, s’ils sont

rationnels et conscients des stratégies des autres. C’est un modèle de

stabilité, mais aussi un révélateur des blocages collectifs : le fait que

chacun optimise pour soi peut aboutir à une situation où personne n’est vraiment

gagnant.

Ce concept montre à quel point la prise de décision dépend

du comportement d’autrui. On ne maximise pas son intérêt seul : on le maximise

face à des adversaires, des alliés, des concurrents ou des partenaires qui

réfléchissent eux-mêmes à maximiser le leur. C’est cette interdépendance qui

rend les décisions stratégiques parfois contre-intuitives.

Comprendre l’équilibre de Nash, c’est comprendre pourquoi

certaines situations semblent figées, pourquoi les acteurs n’abandonnent pas

des stratégies pourtant médiocres, et pourquoi la coordination collective est

si difficile. C’est un outil essentiel pour analyser les marchés, la

concurrence, la politique, mais aussi le comportement humain au quotidien.

Le dilemme du prisonnier est l’exemple le plus célèbre de la

théorie des jeux, parce qu’il met en lumière un paradoxe simple : deux

individus rationnels peuvent prendre chacun la “meilleure” décision pour eux…

mais échouer collectivement.

Le scénario est connu : deux suspects sont interrogés

séparément. Ils ont chacun deux choix : coopérer (se taire) ou trahir

(dénoncer l’autre). Le problème ?

La trahison rapporte toujours un avantage individuel immédiat, quelle que soit

la décision de l’autre. C’est donc, en apparence, la stratégie la plus “sûre”.

Sauf que si les deux adoptent cette logique, ils se

retrouvent tous les deux dans la pire issue possible. C’est là que le dilemme

devient intéressant : la rationalité individuelle conduit à un résultat

irrationnel collectivement.

Ce jeu explique pourquoi certaines coopérations échouent

même quand elles seraient bénéfiques. On le retrouve partout :

-

entreprises tentées de casser les prix alors que

l’entente serait plus rentable,

-

pays qui polluent parce qu’ils craignent que les

autres ne fassent pas d’effort,

-

salariés et employeurs méfiants dans les

négociations,

-

consommateurs qui adoptent des comportements

sous-optimaux par peur d’être les seuls à coopérer.

Le dilemme du prisonnier montre que ce n’est pas la

“méchanceté” ou l’égoïsme qui bloque la coopération, mais la structure de la

situation.

Si je ne suis pas sûr que tu coopères, je protège mes intérêts — et tu fais la

même chose.

Dans ce jeu, l’issue stable est la trahison mutuelle :

personne ne veut coopérer seul.

C’est un équilibre de Nash… mais c’est aussi un piège, car tout le monde

perd par manque de coordination.

Cette idée est centrale : elle révèle que l’intérêt

général n’émerge pas spontanément. Il faut des règles, des accords, de la

confiance ou des mécanismes répétés pour dépasser ce blocage.

5 — Jeux répétés, confiance et comportements réels

Le dilemme du prisonnier montre que la coopération est

difficile lorsqu’on ne joue qu’une seule fois. Mais la réalité n’est pas un

“one shot” : les acteurs économiques, politiques ou sociaux interagissent de

manière répétée, parfois pendant des années. Et c’est précisément là que

tout change.

Dans un jeu répété, chaque décision influence la suivante.

On ne cherche plus uniquement le gain immédiat : on pense à la réaction future

des autres. Trahir peut rapporter une fois, mais peut briser une relation,

déclencher des représailles, fermer des opportunités. Autrement dit : la

réputation entre dans le jeu. Dès qu’un acteur sait qu’il retrouvera

l’autre demain, la coopération devient une stratégie rationnelle.

C’est ce principe que l’on observe dans les relations

commerciales, les négociations salariales, les alliances politiques, les

discussions diplomatiques ou les accords écologiques. Une trahison ponctuelle

peut coûter beaucoup plus cher que le gain immédiat qu’elle permet.

Dans les jeux répétés, des stratégies coopératives peuvent

émerger naturellement. L’une des plus connues est la stratégie “œil pour œil”

(tit for tat) : coopérer tant que l’autre coopère, et répliquer immédiatement

en cas de trahison. Ce comportement simple suffit à créer une certaine

stabilité, parce qu’il est prévisible et facile à comprendre : il récompense la

coopération, punit la trahison, et permet de repartir sur de bonnes bases.

Les jeux répétés montrent que la confiance n’est pas un

sentiment naïf, mais un mécanisme stratégique.

Elle se construit à partir de trois éléments :

-

la mémoire des comportements passés,

-

la possibilité de réagir à une action future,

-

l’attente que l’interaction se poursuive.

Lorsque ces conditions sont réunies, la coopération devient

rationnelle, durable et plus avantageuse que la trahison permanente. On se

rapproche alors d’un équilibre où chacun y gagne davantage que dans le scénario

“tout le monde se protège”.

Ces modèles éclairent avec force l’économie réelle :

pourquoi les entreprises évitent parfois les guerres de prix, pourquoi certains

pays signent des accords difficiles, pourquoi des partenaires commerciaux

entretiennent des liens de long terme, ou encore pourquoi les conflits peuvent

se résoudre après des cycles de représailles. Ils montrent que la rationalité

n’est pas seulement individuelle : elle peut devenir relationnelle.

6 — Apports pour comprendre l’économie moderne

La théorie des jeux a profondément renouvelé l’analyse

économique. Elle permet de comprendre non seulement ce que les acteurs

font, mais pourquoi ils le font, en tenant compte des anticipations, de

la rivalité et de la coopération. Dans une économie où personne n’agit

isolément, ces outils deviennent essentiels.

Le premier apport concerne la concurrence imparfaite.

Sur un marché où quelques entreprises s’observent mutuellement, la décision de

fixer un prix, d’innover, d’entrer sur un marché ou de lancer une promotion

dépend de la réaction attendue des concurrents. Une firme n’abaisse pas

seulement son prix pour attirer les clients : elle le fait aussi pour éviter

qu’un rival ne le fasse en premier. Dans ce cadre, un équilibre de Nash peut

expliquer pourquoi certaines industries stabilisent leurs prix… même si ce

n’est pas l’optimum collectif.

La théorie des jeux éclaire également les situations de coopération

ou d’“entente tacite”. Sans jamais signer un accord illégal, deux entreprises

peuvent éviter une guerre de prix simplement parce qu’elles savent qu’elles se

retrouveront sur le marché demain. Le jeu répété rend la stabilité rationnelle

— et parfois coûteuse pour le consommateur.

Autre apport clé : la négociation. Qu’il s’agisse de

salaires, de contrats, de fusion-acquisition ou de traités internationaux,

chaque acteur calcule non seulement son intérêt, mais aussi la perception, les

menaces crédibles et le rapport de force. La théorie des jeux explique pourquoi

certains compromis émergent, pourquoi d’autres échouent, et comment les

positions se durcissent ou se relâchent.

Elle aide aussi à comprendre les situations de

coordination : choisir une norme technologique, décider d’une monnaie

commune, harmoniser des règles environnementales… Ces décisions nécessitent que

tous fassent le même choix simultanément. Ici encore, l’équilibre de Nash

permet de comprendre pourquoi certaines normes s’imposent, même lorsqu’elles ne

sont pas les plus efficaces.

L’approche éclaire enfin les conflits d’intérêt et

les problèmes d’action collective : pollution, surexploitation des ressources,

fraude, financement de biens publics. Chacun aurait intérêt à suivre l’intérêt

général… mais seulement si les autres le font aussi. Le dilemme du prisonnier

fournit alors un modèle puissant pour analyser ces blocages.

Au total, la théorie des jeux offre une lecture plus

réaliste et plus fine de l’économie moderne. Elle montre que les marchés ne

sont pas des mécanismes automatiques, mais des espaces où des acteurs

stratégiques se surveillent, s’imitent, se défient et parfois coopèrent. C’est

une manière de comprendre que l’économie n’est jamais un calcul isolé : elle

est faite d’interactions.

7 — Limites de la théorie des jeux : rationalité

imparfaite et comportements humains

Aussi puissante soit-elle, la théorie des jeux repose sur

une hypothèse forte : les acteurs seraient parfaitement rationnels, capables

d’anticiper, de calculer et d’interpréter toutes les stratégies possibles. Dans

la réalité, cette hypothèse s’effrite vite. Les humains ne sont ni des

machines, ni des calculateurs infaillibles.

La première limite concerne justement cette rationalité

imparfaite. Les individus prennent souvent des décisions influencées par

les émotions, les biais cognitifs, la pression sociale ou le manque

d’information. La peur, la confiance excessive, le conformisme ou l’aversion au

risque modifient profondément les choix stratégiques. Ce décalage explique

pourquoi certains jeux théoriquement simples produisent, en pratique, des

comportements inattendus.

L’autre limite tient au fait que les acteurs ne disposent jamais

d’une information parfaite. Dans la plupart des situations, on ne sait pas

exactement ce que l’autre pense, ce qu’il veut, ce qu’il sait ou ce qu’il peut

faire. Les “jeux à information incomplète” — très réalistes — sont bien plus

complexes que les modèles de base, et peuvent donner lieu à des erreurs de

calcul ou à des anticipations fausses.

De plus, la théorie des jeux suppose souvent que les acteurs

comprennent la structure du jeu. Or, dans la vie réelle, les individus ne

perçoivent pas toujours la situation comme un dilemme du prisonnier, un jeu de

coordination ou un jeu répété. Ils peuvent réagir selon des représentations

erronées, des habitudes culturelles ou des intuitions personnelles, ce qui les

éloigne des prédictions théoriques.

Autre limite : le poids de la confiance et des normes

sociales. Beaucoup de coopérations durables ne s’expliquent pas par un

calcul froid, mais par l’existence de normes, de valeurs partagées ou d’un

sentiment d’appartenance. Dans certains contextes, les acteurs coopèrent même

lorsqu’il serait rationnel de trahir. Cela montre que le cadre théorique capte

une partie du réel, mais pas toute sa complexité morale et culturelle.

Enfin, la théorie des jeux décrit souvent des équilibres

stables, mais le monde réel est fait de changements rapides : nouvelles

technologies, chocs économiques, crises politiques, transformations sociales.

Les comportements évoluent plus vite que les modèles. Les équilibres se

déplacent, se brisent, se recomposent.

Ces limites ne rendent pas la théorie des jeux inutile, bien

au contraire : elles rappellent qu’elle est un outil, pas une vérité

totale. Elle éclaire les mécanismes de base des interactions stratégiques, mais

doit être complétée par la psychologie, la sociologie et l’observation concrète

des comportements humains.

8 — Pourquoi la théorie des jeux reste essentielle

aujourd’hui

La force de la théorie des jeux, c’est qu’elle continue

d’expliquer des situations que l’on observe chaque jour. Dans un monde où les

acteurs — individus, entreprises, États — sont de plus en plus interdépendants,

comprendre les interactions stratégiques devient indispensable. La théorie des

jeux fournit justement cette grille de lecture simple, mais incroyablement

puissante.

Dans l’économie contemporaine, la concurrence n’est presque

jamais “parfaite”. Les entreprises s’espionnent, s’imitent, réagissent en

fonction des anticipations. La théorie des jeux éclaire ces comportements mieux

que n’importe quel autre outil. Elle aide à comprendre pourquoi certaines

industries se stabilisent, pourquoi les guerres de prix éclatent, pourquoi la

coopération peut émerger… ou exploser.

Dans la politique et la géopolitique, elle permet d’analyser

la prise de décision dans les conflits, les négociations internationales, la

dissuasion nucléaire ou les alliances stratégiques. Le principe de “je fais le

meilleur choix compte tenu de ton choix” est au cœur des relations entre

grandes puissances.

Dans les relations sociales, le concept est tout aussi

pertinent : voter, se mobiliser, respecter une règle, coopérer dans un groupe,

partager une ressource… ce sont toujours des décisions qui dépendent du

comportement des autres. Les jeux répétés permettent d’expliquer pourquoi la

confiance peut émerger, et pourquoi elle disparaît parfois brutalement.

Même le numérique repose en partie sur ces logiques :

réseaux sociaux, plateformes, algorithmes de recommandation ou stratégies des

grandes entreprises tech sont structurés par des interactions stratégiques

permanentes. La théorie des jeux permet alors de comprendre pourquoi certains

équilibres se forment — et pourquoi d’autres s’effondrent.

Si elle reste essentielle aujourd’hui, c’est donc parce

qu’elle offre un cadre pour penser la complexité, anticiper les

comportements, comprendre les blocages et identifier les solutions. Elle ne

donne pas toutes les réponses, mais elle met au jour les mécanismes invisibles

derrière la coopération, le conflit, la coordination et la concurrence.

Dans un monde où l’on agit rarement seul, la théorie des

jeux n’a jamais été aussi moderne.