Détails du terme - La Concurrence Pure et Parfaite

La Concurrence Pure et Parfaite

📘 La Concurrence Pure et

Parfaite (CPP)

🧠 Définition générale

La concurrence pure et parfaite est un modèle théorique

qui permet aux économistes de comprendre le fonctionnement d’un marché où

aucune entreprise ni aucun consommateur ne peut influencer seul le prix. Dans

ce système, le prix du marché s’impose à tous, sans pouvoir de

négociation. Ce modèle repose sur des conditions précises qui, une fois

réunies, assurent une forme idéale de régulation par l’offre et la demande.

⚙️ Les cinq conditions du modèle

Ce modèle est dit "pur et parfait" car il repose

sur cinq conditions qui doivent être simultanément réunies. Voici

leur signification :

|

Condition |

Explication |

|

Atomicité du marché |

Le marché doit être composé d’un très grand nombre

d’acheteurs et de vendeurs. Ainsi, aucun acteur ne peut influencer seul

le prix du marché. |

|

Homogénéité des produits |

Les produits proposés par les vendeurs doivent être strictement

identiques : même qualité, même usage, aucun moyen de les différencier. |

|

Libre entrée et sortie |

Toute entreprise peut entrer ou sortir librement du

marché, sans barrière administrative, juridique, technologique ou

financière. |

|

Transparence de l’information |

Tous les participants disposent d’une information

parfaite et gratuite sur la qualité des produits, les prix pratiqués, les

quantités disponibles… |

|

Mobilité des facteurs |

Le capital (machines, argent) et le travail

(salariés) peuvent se déplacer librement d’un secteur ou d’une

entreprise à une autre. |

Lorsque ces cinq conditions sont réunies, on dit que le

marché est en concurrence pure et parfaite.

🎯 Résultats attendus dans

ce modèle

Lorsqu’un marché fonctionne selon le modèle de la

concurrence pure et parfaite, le prix se fixe naturellement par le jeu

de l’offre et de la demande. Les producteurs n’ont pas de pouvoir de marché :

ils doivent accepter le prix du marché. Ce sont des "preneurs de

prix", ce qu’on appelle en économie des price takers.

L’allocation des ressources est alors considérée comme optimale

: les entreprises produisent les biens que les consommateurs souhaitent

acheter, en quantité adaptée. Cela permet d’éviter les gaspillages, les

pénuries ou les excès de production.

🧪 Exemple concret

Dans un petit village, tous les agriculteurs viennent au

marché vendre exactement les mêmes pommes. Les habitants connaissent les

prix de chaque vendeur et peuvent comparer facilement. Si un producteur

vend plus cher, les clients iront voir ailleurs. De nouveaux vendeurs peuvent

aussi venir vendre leurs pommes sans obstacle. Dans ce cas, aucun vendeur ne

peut imposer son prix, et tous s’alignent naturellement sur le prix

d’équilibre du marché.

⚠️ Limites du modèle dans la

réalité

Le modèle de la concurrence pure et parfaite est une fiction

utile : il aide à comprendre les mécanismes économiques, mais n’existe pas

réellement dans le monde d’aujourd’hui. De nombreuses limites apparaissent

lorsqu’on le confronte à la réalité :

|

Limite |

Explication |

|

Différenciation des produits |

Les entreprises cherchent souvent à se distinguer

en jouant sur la qualité, la marque, l’image ou le service après-vente. |

|

Barrières à l’entrée |

Il existe fréquemment des obstacles juridiques ou

financiers qui empêchent certaines entreprises d’entrer facilement sur un

marché. |

|

Information imparfaite |

Les consommateurs n’ont pas toujours accès à toutes les

informations nécessaires (prix, qualité réelle, origine…). |

|

Pouvoir de marché |

Certaines entreprises, très puissantes, peuvent influencer

le prix (on parle alors de monopole ou d’oligopole). |

📚 Intérêt du modèle pour

les économistes

Même s’il est théorique, ce modèle reste fondamental

pour les économistes car il sert de référence idéale. Il permet de

comparer les marchés réels à ce modèle de fonctionnement parfait. Plus un

marché s’en rapproche, plus il est considéré comme efficace. En cas

d’écarts importants, cela peut justifier une intervention de l’État pour

rétablir un fonctionnement plus juste ou plus concurrentiel (par exemple, en

imposant la transparence des prix ou en luttant contre les abus de position

dominante).

✅ À retenir

La concurrence pure et parfaite est un modèle économique

théorique dans lequel le prix résulte uniquement de la confrontation de l’offre

et de la demande. Elle repose sur cinq conditions : atomicité, homogénéité des

produits, libre entrée et sortie, transparence de l’information et mobilité des

facteurs. Ce modèle permet une allocation optimale des ressources, mais il

reste très éloigné de la réalité. Il constitue néanmoins un repère central pour

analyser les marchés et leurs imperfections.

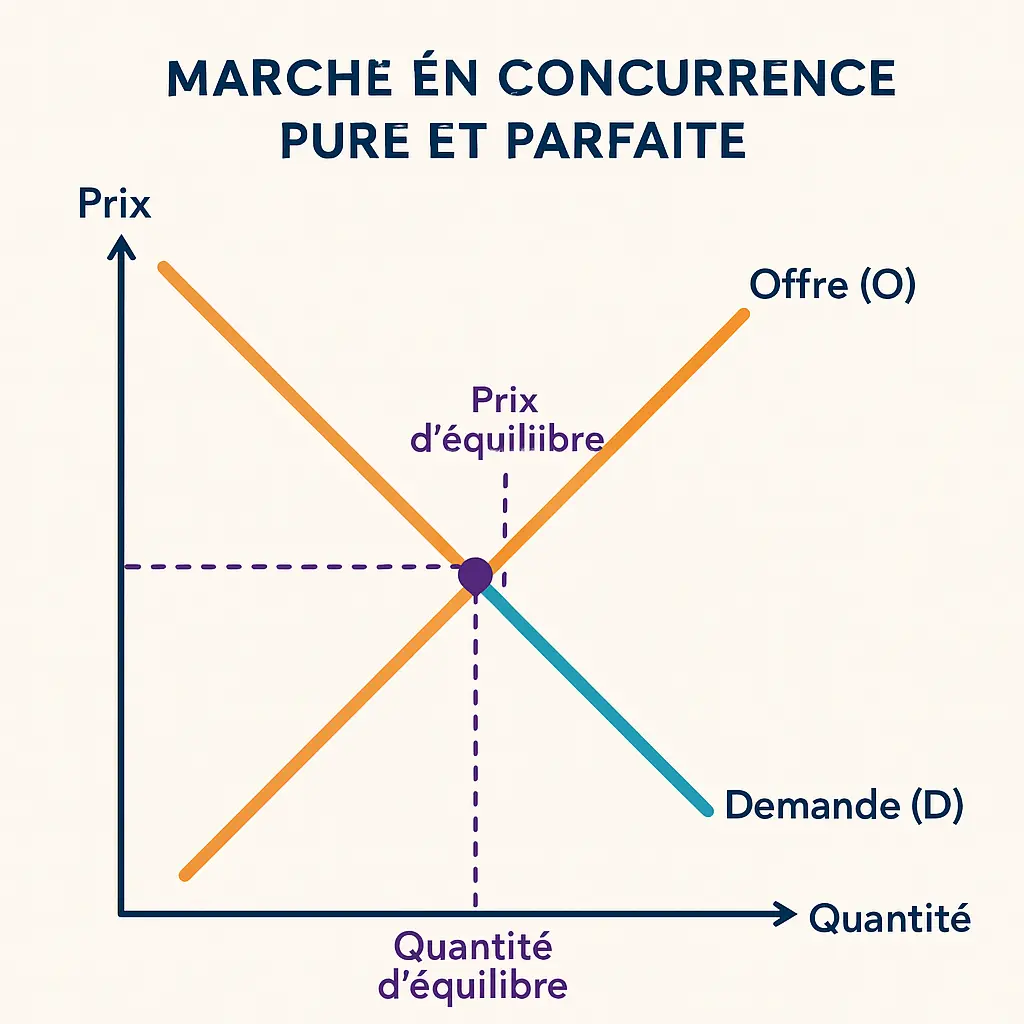

🖼️ Légende et lecture du

schéma

📌 Légende des éléments du

graphique

|

Élément du graphique |

Signification dans le modèle économique |

|

Axe vertical (Prix) |

Représente le prix d’un bien ou service sur le

marché |

|

Axe horizontal (Quantité) |

Représente la quantité de biens échangés sur le

marché |

|

Courbe d’offre (O) |

Montre que plus le prix est élevé, plus les producteurs

sont prêts à vendre |

|

Courbe de demande (D) |

Montre que plus le prix est élevé, moins les consommateurs

sont prêts à acheter |

|

Point d’intersection |

C’est le point d’équilibre : il indique le prix

d’équilibre et la quantité échangée optimale |

|

Lignes pointillées |

Permettent de lire directement les valeurs de prix et de

quantité d’équilibre sur les axes |

🧠 Explication dans le

contexte de la concurrence pure et parfaite

Ce graphique illustre le fonctionnement automatique

du marché dans un contexte de concurrence pure et parfaite.

Dans ce modèle :

- Les

entreprises n'ont aucun pouvoir pour fixer les prix. Elles doivent accepter

le prix du marché (price takers).

- Les

consommateurs sont parfaitement informés, donc ils choisissent toujours l’offre

la plus avantageuse.

- Les

deux courbes se croisent au point d’équilibre. C’est là que l’offre

égale la demande.

- Ce

prix est le seul où il n’y a ni surplus (trop de biens invendus),

ni pénurie (demande non satisfaite).

C’est donc un système autorégulé, sans intervention

extérieure, qui assure une allocation optimale des ressources dans la

théorie.